新素材の社会実装はなぜ死の谷に突き進むのか――抽象ベクトルの誘惑と、避けて通りたい幻滅ベクトル

2025-08-30

新素材を社会に実装する道のりは、華やかな研究成果や投資ストーリーとは異なります。そこに待ち受けるのは、市場を狭め、用途を限定し、膨大な試験費用を要する「幻滅ベクトル」です。本稿では、新素材開発が本質的に向かう抽象ベクトルと、その逆である幻滅ベクトルを整理し、なぜ後者こそが唯一の現実的な道筋なのかを論じます。

1. 抽象ベクトルが引き起こすもの

まず立ちはだかるのは「抽象ベクトル」です。普遍性や可能性を広げる方向性は魅力的ですが、実装現場からは遠ざかり、死の谷を深める要因となります。

1-1. 汎用技術開発という抽象ベクトル

ラボでの理想条件で得られた成果は「抽象的に良い」ものです。高分子材料の強度や熱安定性が改善しても、それは理想環境でのデータにすぎません。

論文の最適化とユーザーニーズの最適化は次元がまったく異なります。汎用的に「どこでも使える」と見える技術も、実際の利用場面で顧客の課題解決につながらなければ価値を生みません。

1-2. 事業計画・ファイナンスという抽象ベクトル

事業計画やファイナンスの世界も抽象的です。投資家はROIや市場規模で判断し、政策担当者は社会的インパクトやスケーラビリティを基準にします。

しかし社会実装の現場で必要なのは「顧客が実際にお金を払うかどうか」です。ところが資金の議論は「ユーザー不在」のまま進みがちで、具体的な買い手の存在が置き去りにされます。金融は本質的に抽象を志向し、社会実装に必要な現実性とは逆ベクトルを進んでしまいます。

1-3. 政策という抽象ベクトル

産業政策も抽象的に設計されます。政策文書は「成長産業」「産業規模」といった抽象語で構成されますが、実際の導入には医療や自動車、建材などでユーザーの具体的なニーズを満たすことが必要です。

政策は抽象化を志向するため、エンドプロダクトがユーザーの課題解決につながるのかという視点が抜け落ちやすく、その乖離が社会実装の大きな障害になります。

1-4. マーケティングという抽象ベクトル

マーケティングも抽象に偏りがちです。「〇〇市場は兆円規模」という数字は事業計画上は立派ですが、実際の導入決定はユーザーニーズを満たすかどうかにかかっています。

市場規模や物性データを提示しても、それがユーザーの課題解決に結びつかない限り購買には至りません。ここにも抽象と具体の大きな溝があります。

2. 抽象ベクトルの魅力と落とし穴

抽象ベクトルは知的に美しく、普遍性やスケーラビリティを語る方が戦略的に見えます。しかし社会実装の現場から見れば、これは罠です。

頭のいい人ほど抽象ベクトルに引き寄せられる構造

- 知的快楽として抽象化を好む

- 普遍性を語る方が説得力があり、意思決定に有効に働く

- ユーザーニーズや顧客開拓という最も面倒で困難な部分から目を背けられる

- 評価制度そのものが抽象的成果を報酬としている

こうして「普遍性を語るほど実装は遠のく」という逆説が生じます。

知の空中庭園

抽象ベクトルは「知の空中庭園」に似ています。景色は広がりますが、地面に降りる階段は存在しません。

- 基礎研究は抽象化し、論文や理論に成果を積み上げる

この反対方向は次のようなことになりますが、ついつい足が進まない方向でもあります。

それはなぜなのか、次節以降でみていきましょう。

- 社会実装は具体化し、ユーザーニーズに応える成果を積み上げる

3. 幻滅ベクトルの意義

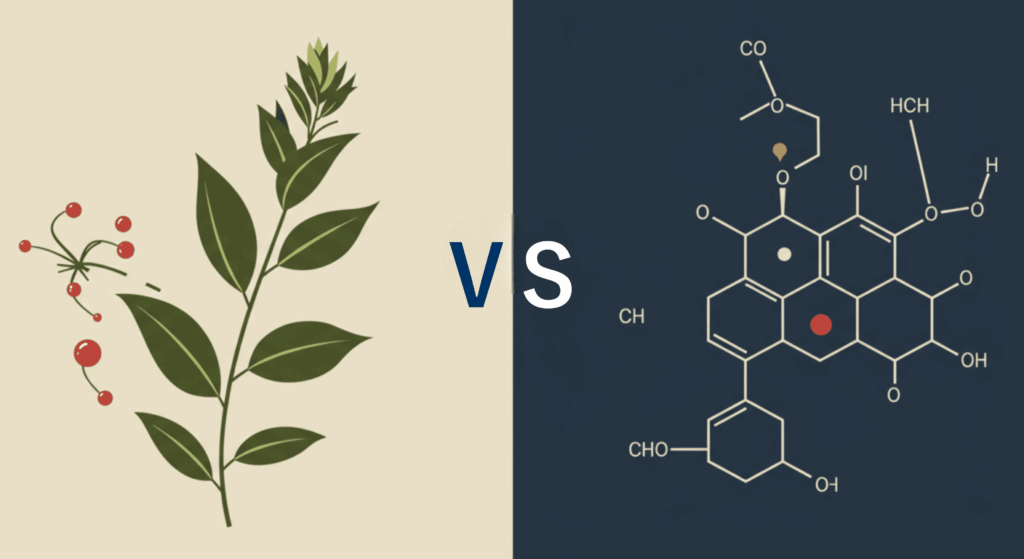

用途開発においては、抽象から具体への翻訳が不可欠です。研究者は基礎物性や理論的優位を示しがちですが、ユーザーが求めるのは「課題を解決してくれること」です。

用途開発の技法とは、抽象的知見を「ユーザーの課題解決につながる性能向上」に返還することです。

限定化の技法

- 基礎性能を要素に分解する

- 顧客の課題や利用シナリオに投影する

- 性能向上がどの課題解決につながるかに変換する

これは「限定化の技法」であり、技術の可能性を削ぎ落とす痛みを伴います。しかしそれを経て初めてユーザー価値が生まれます。

3-1. 幻滅ベクトルは嫌われる

用途開発は、市場縮小、用途限定、コスト増という「行きたくない方向」です。研究者や経営者だけでなく、政策決定者にとっても非合理に見える作業です。

しかし現実には、このベクトルを進むことでしか死の谷は越えられません。必要なのは次の営みです。

行きたくない方向でもある

- 実際に動作する最小限の試作品(MVP)を形にする

- その試作品を使ったユーザーからフィードバックを得る

- フィードバックを踏まえて改良版をつくる

- 改良を重ねながら、実際に顧客を獲得していく

ごく地道な作業ですが、抽象ベクトルでは見えない現実的成果のフィードバックループが、この過程で初めて積み上がります。

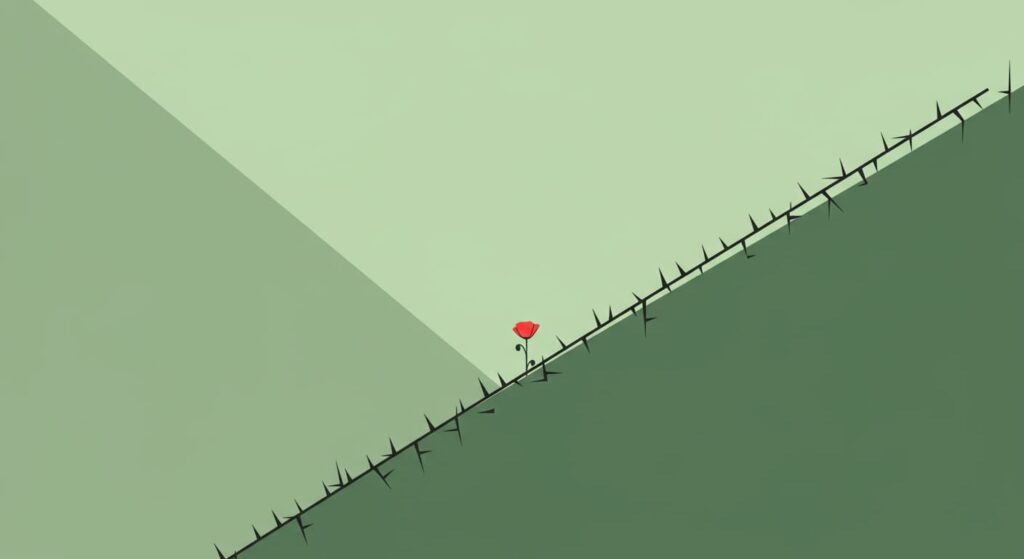

3-2. 夢が削がれる方向へ

幻滅ベクトルは研究者や経営者にとって「夢が削がれる方向」に映ります。しかしこれは唯一の現実的なベクトルです。

- 縮小化:市場を狭め用途を限定する

- 資源集約:想定以上の労力が想定以下の実現に必要になる

- 現実性:抽象的な学術的成果や政策成果や事業成果ではなく、ユーザーが実際に使える性能を生み出す

抽象から離れ、現実の小さな成果に資源を注ぎ込むことこそが、社会実装の核心です。

まとめ

抽象ベクトルが描くのは夢と可能性ですが、それだけでは社会実装には至りません。縮小化や限定化を伴う幻滅ベクトル=現実ベクトルこそが、死の谷を越える唯一のルートです。

組織的に取り組む必要性

これは勇気の問題ではなく、組織的構造の問題です。研究評価制度や投資基準、政策決定の仕組みが抽象ベクトルを志向する以上、組織として幻滅ベクトルに進む仕組みを構築しなければなりません。

夢を削る冷徹な工程に見えても、それが未来を広げる唯一の道であることを、社会全体が共有する必要があります。新素材の社会実装は、抽象ベクトルの魅力に抗し、組織的に幻滅ベクトルを選び取ることから始まるのです。

未来をともに形にしませんか

新素材の社会実装に関心をお持ちの方、実証や用途開発にご興味のある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。小さなご相談からでも歓迎いたします。

この記事を共有する