タイヤ産業の未来を握る10の素材――環境負荷を減らし、健康を守り、規制に応えるために、世界中のメーカーが脱有害・脱化石を実現する次世代材料の開発に挑戦中

2025-10-05

タイヤはモビリティを支える重要な製品でありながら、さまざまな化学物質の集合体でもあります。

長年にわたり性能とコストを支えてきた老化防止剤や加硫促進剤、接着樹脂などが、いま環境・健康・法規制の観点から見直しを迫られています。

世界各国の法的枠組みと技術開発の動向は、「持続可能な化学」への転換を明確に示しています。

1. 歴史的背景 ― “黒いタイヤ”の成立と石油化学依存

近代タイヤは、石油化学の発展とともに性能を高めてきました。

しかしその裏側では、環境負荷や健康への影響が高い化学物質が長く使われ続けてきたという課題があります。

1-1. 天然ゴム時代から石油化学時代へ

20世紀初頭、自動車の大量生産が始まると、天然ゴムだけでは性能が不足し、合成ゴムの導入が進みました。

カーボンブラックや鉱物油などの添加剤が導入され、強度と耐摩耗性が大きく向上しましたが、化石資源への依存が深まりました。

耐久性を最優先する設計が一般化し、環境影響はほとんど考慮されていませんでした。

1-2. 工業的合理性が優先された時代

1960年代以降、6PPD、CBS、RFL樹脂、ZnOなどが高性能タイヤの基本構成として確立されました。

これにより、黒いタイヤが世界標準となりましたが、環境リスクの検証は後回しにされてきました。

現在では、性能と環境の両立という新しい価値基準が求められています。

2. 環境と法規制の変化 ― タイヤ添加剤が問われる時代へ

環境分析技術の進歩により、タイヤ摩耗粉や添加剤が生態系に与える影響が明らかになりました。

欧州や北米、日本では法規制が急速に進み、製品全体ではなく「成分単位」での責任が問われる時代になっています。

2-1. タイヤ摩耗粉と化学物質の環境影響

欧州化学庁(ECHA)によると、道路摩耗粉は欧州で年間約50万トン、世界では100万トン以上に達します。

微粒子には老化防止剤やプロセスオイル、ZnOなどが含まれ、水系や大気を通じて生態系に影響を与えることが確認されています。

2020年の研究では、6PPDの酸化生成物「6PPD-quinone」がサケ科魚類を致死させる原因物質であることが明らかになりました。

この発見をきっかけに、タイヤは「移動手段」ではなく「化学排出源」としても捉えられるようになりました。

2-2. 規制の波は“添加剤単位”へ

欧州ではREACH規則のもとで6PPDやZnOが高懸念物質(SVHC)の審査対象となり、「Euro 7」では2028年からタイヤ粉じんの排出を規制する方針です。

米国ではカリフォルニア州が6PPDを有害物質に指定し、EPAもTSCA法の下で化学メーカーにデータ提出を求めています。

日本でも2024年度から環境省と国交省が摩耗粒子の調査を開始し、国際的な基準づくりが進んでいます。

今後は製品全体ではなく、化学成分単位での透明性と追跡性が求められます。

3. 代替が求められる10材料

タイヤを構成する数十種の化学材料のうち、特に環境負荷や健康リスク、国際規制の強化に直面しているのが10の主要成分です。

6PPD、ZnO、RFL樹脂、TDAE、カーボンブラックなど、これまで性能の中核を担ってきた物質が、いま脱有害・脱化石素材への転換を迫られています。

| 材料カテゴリ | 代表化合物・商品名 | 主な理由(課題) | ||

|---|---|---|---|---|

| ① | 老化防止剤 | 6PPD(N-(1,3-dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine) | 6PPD-quinoneによる魚類毒性(特にサケ科)、米EPA・加州OEHHA規制中 | |

| ② | 加硫促進剤 | TBBS, CBS, TMTD, DPG など | ニトロソアミン発生、皮膚刺激、発がん性 | |

| ③ | 接着樹脂 | RFL(Resorcinol–Formaldehyde–Latex) | ホルムアルデヒド放散、発がん性・作業者曝露リスク | |

| ④ | 加硫助剤 | ZnO(酸化亜鉛) | 溶出による水生毒性(特に貝類・藻類)、REACH制限対象候補 | |

| ⑤ | プロセスオイル | TDAE・MES・ナフテン油(鉱物系) | 化石依存・PAH残留・LCA負荷 | |

| ⑥ | 補強フィラー | カーボンブラック(CB) | 化石依存・黒色化・粉塵・CO₂排出(約2.8 kgCO₂e/kg) | |

| ⑦ | 可塑剤 | フタル酸エステル類(DOP, DBP) | 内分泌かく乱・毒性・REACH制限済 | |

| ⑧ | 難燃剤・安定剤 | 臭素系、アミン系 | 環境残留性・発がん性・有機ハロゲン生成 | |

| ⑨ | カップリング剤 | TESPT(Si69)などシラン系 | 高コスト・毒性副生成物・石油由来 | |

| ⑩ | 芳香族アミン系安定剤全般 | IPPD, 77PDなど | 酸化生成物の毒性、黒変、揮発 |

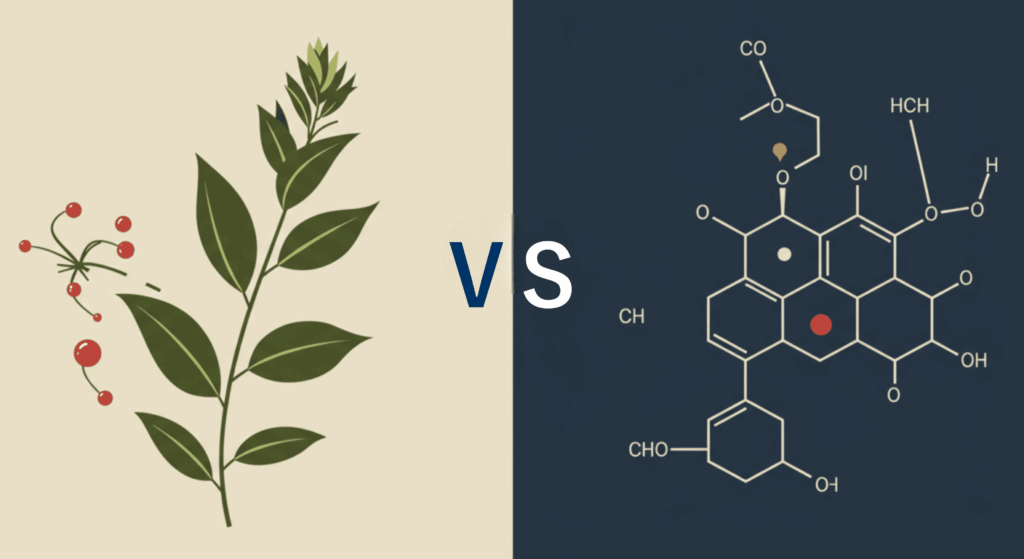

① 6PPD(老化防止剤)

タイヤの寿命を延ばす重要添加剤だが、酸化生成物「6PPD-quinone」が水生生物、とくにサケ科魚類に強い毒性を示すことが判明。世界的に使用規制が進み、環境負荷を低減する生分解型・フェノール系・リグニン系安定剤への転換が急務となっている。

代替候補: リグニン誘導体、天然ポリフェノール(タンニン、カテコール系)、高分子型フェノール樹脂、ニトロン系、ワックス+表面保護併用

TRL: 4〜7

LCA削減率: 20〜60%

概算コスト: 200〜3,000円/kg

②加硫促進剤(CBS、TBBS、TMTD、DPGなど)

硫黄架橋反応を加速する必須添加剤だが、多くがニトロソアミンを発生し発がん性が懸念される。欧州では作業環境・排出規制が強化され、毒性の少ない非ニトロソ型やアミノ酸誘導体への転換、活性化剤最適化による低用量化が求められている。

代替候補: ノンニトロソアミン型(TBzTD等)、低形成型スルフェンアミド、アミノ酸系・有機塩系、用量最適化

TRL: 5〜8

LCA削減率: 5〜15%

概算コスト: 800〜1,500円/kg

③RFL接着系(レゾルシン–ホルマリン–ラテックス)

タイヤコードとゴムの接着を担うRFL樹脂は、ホルムアルデヒド放散・作業者曝露・廃棄時毒性が問題視されている。近年はフェノールフリー・リグニンベース・タンニン樹脂など、天然由来樹脂による代替や水系接着剤化が進む。

代替候補: ホルムアルデヒドフリー樹脂、リグニン樹脂、タンニン樹脂、ポリカテコール系、水系接着

TRL: 6〜8

LCA削減率: 15〜40%

概算コスト: 500〜1,500円/kg

④ZnO(加硫助剤・活性化剤)

加硫反応の活性化に不可欠だが、溶出したZnイオンが水生生物に毒性を示し、REACHでも制限候補物質。低用量・ナノ分散型や、MgO・CaOなど環境負荷の低い金属酸化物への代替、助剤設計の最適化が進む。

代替候補: nano-ZnO、Zn石鹸分散、MgO・CaO・Fe₂O₃、硫黄供与系最適化

TRL: 6〜8

LCA削減率: 10〜30%

概算コスト: 400〜3,000円/kg

⑤プロセスオイル(TDAE、MES、ナフテン油)

加工性・柔軟性を与える鉱物油は化石由来でCO₂排出が大きく、芳香族残留も課題。欧州では再生・植物由来オイルへの転換が進み、バイオナフテン油やエポキシ化植物油が次世代主流候補とされている。

TRL: 5〜9

LCA削減率: 30〜70%

概算コスト: 200〜700円/kg

⑥カーボンブラック(補強フィラー)

高強度化に不可欠な黒色フィラーだが、石油依存・CO₂排出・粉じんが課題。リサイクルCB、ライスハスクシリカ、リグニンやCNFなど、カーボンに頼らない白色・バイオ系フィラーが新たな選択肢となっている。

代替候補: rCB、ライスハスクSiO₂、リグニン、CNFTRL: 4〜9

LCA削減率: 20〜80%

概算コスト: 100〜3,500円/kg

⑦フタル酸エステル可塑剤(DOP、DBPなど)

可塑性を付与するが、環境ホルモン作用や生態毒性が問題視され、REACH規制対象。ゴム分野では生分解性・非フタル系エステルへの代替が進み、アジペートやコハク酸エステルが実用段階に達している。

代替候補: アジペート、セバケート、コハク酸・クエン酸・イソソルビドエステルTRL: 7〜9

LCA削減率: 20〜60%

概算コスト: 300〜900円/kg

⑧素系難燃剤・一部アミン系安定剤

燃焼抑制効果は高いが、臭素系化合物は分解時に有害ガスを発生し、環境残留性も強い。リン酸エステル系や膨張黒鉛など、ハロゲンフリーで低毒性の難燃システムが代替として台頭している。

代替候補: リン酸エステル、アルミン酸・水酸化Mg、膨張黒鉛、無機ハイブリッド系TRL: 7〜9

LCA削減率: 15〜50%

概算コスト: 200〜1,200円/kg

⑨シランカップリング剤(TESPT等)

ゴムとシリカを強固に結合させるTESPTは性能面で優れるが、高コスト・石油由来原料・毒性副生成物が課題。稲殻由来バイオシランや低用量高効率設計により、環境負荷とコストの両立を図る動きが進む。

代替候補: GPTMS系、アミノシラン、バイオシラン(稲殻SiO₂由来)TRL: 6〜9

LCA削減率: 5〜20%

概算コスト: 1,500〜3,500円/kg

⑩ 芳香族アミン系老化防止剤(IPPD、77PD等)

耐オゾン性と酸化安定性に優れるが、酸化生成物の毒性や黒変が課題。リグニンフェノールや高分子型フェノールなど、より安定で環境負荷の小さい抗酸化システムへの移行が進みつつある。

代替候補: 高分子型フェノール、リグニンフェノール複合、ニトロン捕捉剤、ワックス併用

TRL: 5〜8

LCA削減率: 15〜50%

概算コスト: 200〜3,000円/kg

参考:TRLとは

TRL(Technology Readiness Level:技術成熟度レベル) は、「技術や材料がどの段階まで実用化に近づいているか」を示す国際的な指標です。

もともとはNASAが宇宙開発技術の進捗を管理するために導入した評価体系で、現在はEU(Horizon Europe)、日本(NEDO・経産省)、企業R&Dでも共通して使われています。

| 段階 | 名称 | 状況の説明 |

|---|---|---|

| TRL1 | 基礎原理の観察 | 現象や原理が理論的に確認された段階(論文レベル) |

| TRL2 | 概念の定義 | 応用可能性を想定し、材料や技術概念を提案した段階 |

| TRL3 | 実験室レベルでの概念実証 | 小スケール実験で理論的有効性を確認 |

| TRL4 | 実験室内での要素実証 | 材料・要素技術が再現性をもって機能することを確認 |

| TRL5 | 実験室外での要素実証 | 試験装置・小型設備で実際条件に近い形で検証 |

| TRL6 | 実証段階(パイロット前期) | 実機に近い条件・試験装置で性能を確認 |

| TRL7 | 実証段階(パイロット後期) | 実証プラント・試作品レベルで性能と安定性を確認 |

| TRL8 | 量産前段階 | 量産プロセス・コスト・品質を確立。上市準備完了状態 |

| TRL9 | 商業運転段階 | 市場導入・量産・フィードバック改善が定常化 |

4. タイヤメーカーの動向 ― 脱有害化と脱化石の両立

法規制の強化とLCA(ライフサイクルアセスメント)の導入により、各メーカーは代替素材の採用とサプライチェーンの見直しを急いでいます。

環境対応は、もはや競争優位の手段ではなく、事業を継続するための必須条件となっています。

4-1. 欧州メーカーの先行事例

ミシュランは「2050年までに100%持続可能な素材」を掲げ、再生ゴムやバイオベースポリマーの導入を進めています。

コンチネンタルは「2050年カーボンニュートラル」を目標とし、再生ポリエステルや天然ゴムのサプライチェーン強化を進めています。

ピレリも2030年に素材の40%を再生可能・リサイクル由来とする計画を公表し、環境対応型プレミアムタイヤの拡充を図っています。

4-2. 日本メーカーの取り組み

ブリヂストンは「E8 Commitment」のもと、2050年カーボンニュートラルと100%サステナブル素材化を目指しています。

住友ゴムは「Sustainable Materials Vision 2050」を掲げ、AIを用いた素材設計と環境配慮型原料の導入を推進しています。

横浜ゴムは「2050年カーボンニュートラル」を経営方針に、リトレッドやリサイクル素材の実用化で循環型社会への貢献を目指しています。

まとめ ― 「透明な化学」への転換点

100年以上続いた「黒いタイヤ」の時代は、いま大きな転換期を迎えています。

老化防止剤、加硫促進剤、接着樹脂、ZnO、プロセスオイルなど、従来当然とされてきた材料が次々と見直しの対象になっています。

世界の潮流は、“Safe & Sustainable by Design(安全で持続可能な設計)”への移行です。

化学物質を透明化し、環境負荷を減らしながら機能を再構築することが、次の時代の競争力になります。

それは、単なる技術革新ではなく、産業そのものの倫理的進化を意味しています。

未来をともに形にしませんか

新素材の社会実装に関心をお持ちの方、実証や用途開発にご興味のある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。小さなご相談からでも歓迎いたします。

この記事を共有する