再生カーボンブラックという新しいリサイクルプロダクト。環境政策の流れを活かすプラント運営と地域ビジネスの展望

2025-09-22

世界では毎年10億本以上、日本でも1億本を超える廃タイヤが発生しています。処理方法の多くは焼却と埋立に依存しており、焼却はCO₂排出の増加、埋立は土地の逼迫や地下水汚染といったリスクをもたらします。自動車社会が続く限り廃タイヤは増え続け、処理問題は待ったなしの課題となっています。

廃タイヤという社会課題とビジネスチャンス

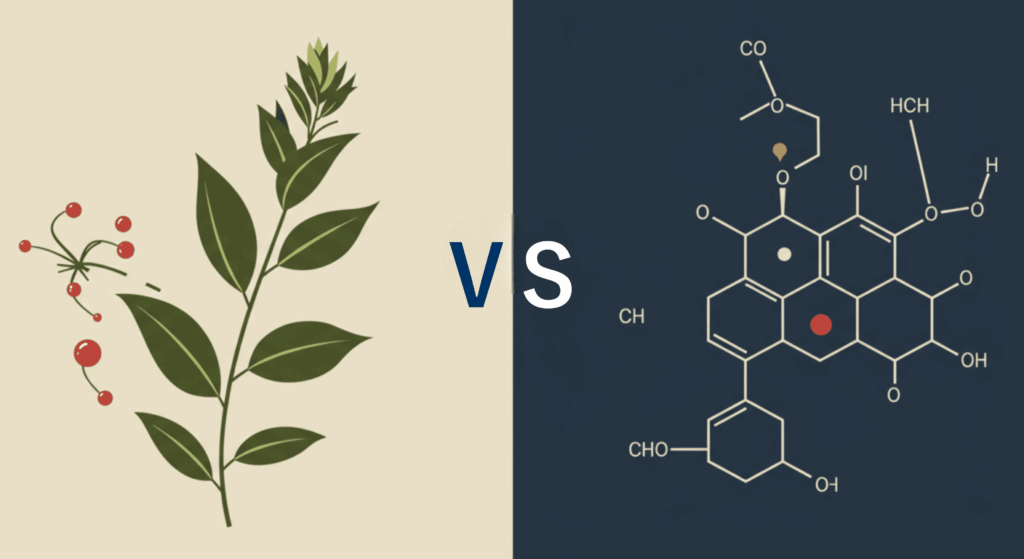

廃タイヤは資源的な側面を持つことも事実です。ゴムやカーボンブラックなど産業で再利用できる成分を含んでおり、廃棄物から資源へと転換する視点が新しいビジネスを生み出します。その代表例が再生カーボンブラック(rCB)の事業化です。

再生カーボンブラックの市場性

世界のカーボンブラック市場は年間1,500万トン規模。自動車タイヤや工業ゴム、プラスチック、塗料などで不可欠な素材です。しかし現状は石油由来の原料に依存しており、価格変動や環境負荷が問題視されています。

廃タイヤから得られるrCBは、環境価値と経済合理性を兼ね備えた新しい素材として注目されています。欧州や米国ではすでに商業規模のプラントが稼働し、日本でもGX政策やESG投資の流れを背景に導入が進む兆しがあります。今後5〜10年で急成長が期待される市場です。

再生カーボンブラックの用途

rCBは主にN550〜N660に相当する性能を持ち、中補強から低補強用途に広く利用可能です。タイヤだけでなく、工業用ゴム製品や樹脂、建材・塗料など用途が拡大しており、循環型素材としての位置づけが強まっています。

| 用途分野 | 具体的な部位・製品 | 特徴・期待される効果 |

|---|---|---|

| タイヤ部材(サイドウォール) | 乗用車・トラックのサイドウォール | 押出加工性良好、耐候性向上 |

| タイヤ部材(インナーライナー・チューブ) | チューブ、インナーライナー | 気密性を確保しつつ補強性は中程度 |

| 工業用ゴム製品 | ホース、コンベヤベルト、シール材 | 摩耗・耐久性の改善、リサイクル原料の活用 |

| 樹脂コンパウンド | ポリプロピレン・ポリエチレン | 着色・補強材、環境価値の付与 |

| 建材・コーティング | アスファルト、塗料、床材 | 着色材・補強材として応用可能 |

カーボンブラックの代表的グレード

カーボンブラックはASTM規格で分類され、粒子径や比表面積で用途が決まります。rCBは中〜低補強領域に位置し、サイドウォールやインナーライナー用途に適しています。

| 旧名称 | ASTM規格番号 | 粒子径 (nm) | 比表面積 (m²/g) | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| SAF | N110 | 約10–12 | 約145 | 乗用車トレッド、レーシングタイヤ |

| ISAF | N220 | 約17–20 | 約120 | 高補強用トレッド |

| HAF | N330 | 約26–30 | 約80 | トラック・バス用トレッド |

| FEF | N550 | 約40–50 | 約40 | サイドウォール、中補強 |

| GPF | N660 | 約55–65 | 約35 | インナーライナー、チューブ |

世界1,500万トン市場における新しい選択肢

バージンカーボンブラック市場の1〜2%をrCBが置き換えるだけで、数十万トン規模の需要が発生します。これは数千億円相当の市場価値を持ち、既存のリサイクルの枠を超えた産業的インパクトを持つ新しい選択肢です。

初期投資と収益モデル

rCBプラント建設には約6億円が必要ですが、補助金を活用すれば実質3億円まで軽減可能です。年間処理能力1万トンで約3,000トンのrCBを生産。販売単価を100〜150円/kgとすれば、年間3〜4.5億円の売上が見込め、5年程度で投資回収が可能です。

政策支援が生む事業機会

日本政府はGX推進の一環として、資源循環や廃タイヤ再資源化を支援しています。環境省は資源循環高度化事業や実証補助金、経産省はGX補助金やカーボンニュートラル技術支援を展開。自治体も地域循環モデル事業を拡大中で、参入リスクを大きく低減できます。

地域発新規ビジネスとしての魅力

rCBプラントは収益性に加え、地域に具体的なメリットをもたらします。廃タイヤ処理問題の解決、新規雇用の創出、自治体・大学と連携したGX拠点の形成、そしてESG投資やグリーンファンド呼び込みによる地域経済活性化です。

太陽光・植物工場・陸上養殖との比較

他の地域ビジネスと比較すると、rCBプラントの独自性が明らかになります。

| 事業分野 | 投資額・規模感 | 主なメリット | 主な課題・リスク | 将来性 |

|---|---|---|---|---|

| 太陽光発電 | 数千万円〜 | 低リスク、運営容易 | FIT縮小で収益性低下 | 限定的 |

| 植物工場 | 数億円規模 | 高付加価値作物生産、雇用創出 | 電力コスト高、採算難 | niche市場 |

| 陸上養殖 | 数億円規模 | 高級魚需要 | 病気リスク、水質管理難 | 不安定 |

| rCBプラント | 約6億円(補助で3億円) | 廃棄物削減、規制追い風 | 技術導入・品質安定化 | 成長市場 |

EU政策が与えるインパクト

EUでは2025年から「タイヤ摩耗粉じん規制」が施行され、マイクロプラスチック削減が義務化されます。これはタイヤの摩耗性能だけでなく、原料の持続可能性にも影響を与える包括的な規制です。結果としてrCBは、単なるリサイクル材ではなく、欧州市場参入に不可欠な調達要件の一つとなりつつあります。

欧州の先行プラント事例

オランダのBlack Bear Carbonは塗料やプラスチック向けに高品質rCBを展開。スウェーデンのEnviroはミシュランと提携し、循環型タイヤ事業を進めています。ドイツのPyrolyxは欧米でプラントを稼働し、大手タイヤメーカーに供給しています。これらの事例は、EU規制を背景にrCB事業が産業として確立されつつある証拠です。

日本国内のタイヤメーカー動向

ブリヂストンはサステナブルマテリアル比率向上を掲げ、住友ゴムは2050年カーボンニュートラルを目標に再生材導入を推進。横浜ゴムも欧州規制対応を重視し、リサイクル材活用に積極的です。国内メーカーはEU市場維持のためにrCBを含む再生材の調達を進めざるを得ません。

まとめ

再生カーボンブラック・プラントは、廃タイヤ課題を解決しながら収益を生み出せる現実的な新規事業です。初期投資6億円、公的補助で実質3億円、投資回収は5年。政策支援とEU規制の追い風を受け、国内メーカーの導入も始まっています。

地域課題解決と世界市場参入を同時に可能にするこの事業は、今こそ挑戦する価値のあるモデルといえるでしょう。

地域から始める再生カーボンブラック事業にご関心はありませんか?

廃タイヤを資源に変える再生カーボンブラック事業は、今こそ参入の好機です。投資回収モデルや事例をもとに、具体的な検討を始めてみませんか。

この記事を共有する