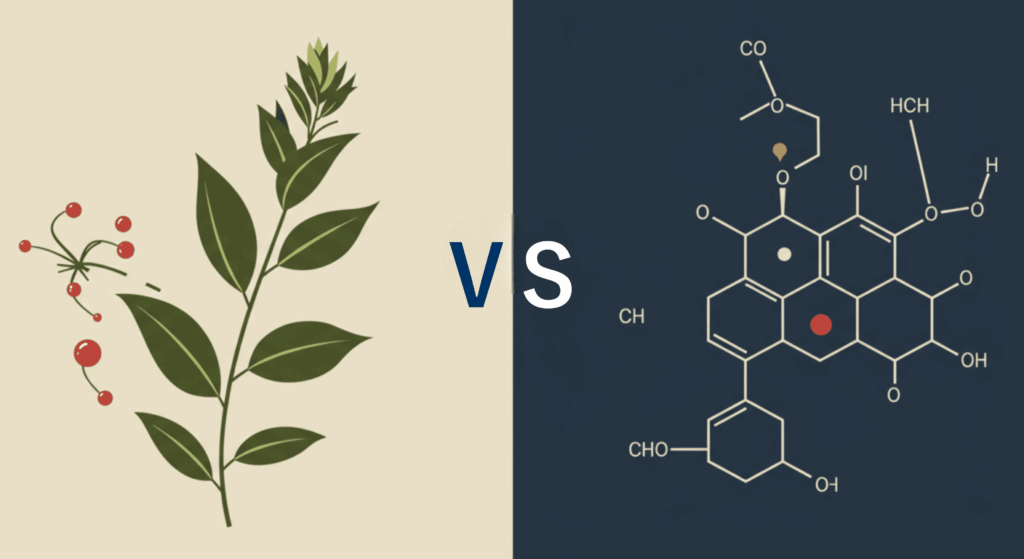

バイオ・ペトロギャップとは何か:相容れないバイオ素材と合成化学素材。「自然が設計した分子」と「人間が設計する分子」

2025-08-30

バイオ素材と化成素材には、単なる性能差以上の大きな隔たりが存在します。我々はこれを「バイオ・ペトロギャップ」と呼びます。バイオ素材は農業残渣や木質繊維など自然由来の資源を起点とし、化成品は石油化学から合成される高分子を指します。両者は原料特性、コスト構造、規格整備、ユーザーニーズに至るまで、多層的なギャップを抱えています。本稿ではその原因と解決策を整理します。

バイオ・ペトロギャップの原因

バイオ素材と化成品の隔たりは、多方面の要因が重なり生じています。原料の特性差、コスト構造、規格整備の遅れ、そしてユーザーの価値観の違いが複合的に作用し、導入の壁となっています。

1. 原料特性のギャップ

バイオ素材は自然環境に依存して供給されるため、その特性は産地や収穫時期、加工方法によって変動します。一方で化成品は分子レベルで設計可能であり、均質性と再現性に優れています。

| バイオ素材の生き物としてのバラつき | 農業残渣や木質資源に含まれる天然成分は季節や処理条件によって大きく変化します。これにより粘度、熱安定性、分散性といった物性がロットごとに揺らぎ、工業ユーザーからは「扱いづらい素材」と見なされがちです。 |

| 均質な石油化学材料 | 化成品は石油精製プロセスから得られる高純度の基礎原料を出発点とし、分子設計や重合条件を精密に制御できます。その結果、工場やロットに関わらずほぼ同じ性能を示し、予測性と信頼性の高さで広く利用されています。 |

2. コスト・スケールのギャップ

市場導入の大きなハードルは価格です。化成品は長年の巨大スケールでの供給体制に支えられて安価に提供される一方、バイオ素材は依然として高コスト構造にとどまっています。

| バイオ素材の高コスト構造 | 副産物利用や地域集約により低減の努力は進んでいますが、バイオ素材の価格は1kgあたり数百円から数千円に及ぶケースもあります。スケール効果が十分に発揮できず、原料調達や加工コストも重くのしかかります。 |

| 化成品の圧倒的スケールメリット | 化成品は長年の石油化学プラントの稼働により、kgあたり数十円から数百円の水準までコストを下げることが可能です。この差は簡単には埋まらず、バイオ素材はコスト以外の価値を打ち出す必要があります。 |

3. 規格の未整備

産業利用においては、標準規格と長期データが採用の前提となります。化成品は十分な実績を持ちますが、バイオ素材はまだ整備が遅れています。

| データ不足に悩むバイオ素材 | 耐久性や劣化メカニズムに関する長期データは乏しく、評価方法も統一されていません。そのため、自動車や建材といった厳格な基準を必要とする分野での導入は難しく、信頼性の確保が課題です。 |

| 豊富なデータ実績を持つ化成品 | 化成品はISOやASTMに基づく豊富な試験データが数十年分蓄積されています。国際的に整った規格が存在することで、産業界からの厚い信頼を得ており、新規導入の障壁は低いのが現実です。 |

4. エンドユーザーにとっての価値向上

バイオ素材の開発者は環境性を強調しますが、実際のエンドユーザーは製品性能や利便性を基準に判断します。理念と実利用のギャップが、採用を阻む要因になっています。

| 環境価値を重視するバイオ材料開発者 | 研究者や開発者は持続可能性や社会的意義を前面に押し出し、多少の性能不足を理念で補おうとします。これが技術革新の推進力になる一方で、産業導入には説得力を欠く場合があります。 |

| エンドプロダクトの性能向上につながっているか | エンドユーザーにとって最も重要なのは、価格、性能、安定供給、そして日常利用における利便性です。環境価値は付加的要素として歓迎されますが、それだけで導入を決定することは稀です。環境性がエンドプロダクトの性能向上に直結しない限り、普及は進みにくいのが現実です。 |

バイオ・ペトロギャップを埋める解決策:データドリブンな開発へ

バイオ素材と化成品の隔たりは大きいものの、克服の糸口は見えています。標準化や分子改質、ハイブリッド化、そしてAI・深層学習の活用といったアプローチによって、自然が設計した分子と人間が設計する分子の距離を縮めることが可能です。

1. 標準化・規格化によるデータの蓄積

品質のばらつきを吸収するために、結晶化度や残留成分に関する基準を定め、ISOやASTMレベルで標準化を進めることが有効です。規格整備が進めば、導入ハードルは大きく下がります。

2. 深層学習の活用

バイオ素材のばらつきをデータ化し、AI・深層学習で最適な処方を設計します。特にタイヤのように多成分配合が要求される分野では、性能安定化の鍵となります。

3. データに基づく分子改質・ハイブリッド化

化学改質や界面処理により相溶性を高め、石油系材料とのハイブリッド化で性能とコストのバランスを取ります。部分置換という段階的な導入も現実的な手法です。

4. 環境データの活用:LCAと規制適合

単純な価格競争を避け、CO₂削減やマイクロプラスチック抑制といった環境価値をLCAの形で示すことが重要です。規制強化の流れと連動することで、導入の合理性を高められます。ただし、バイオ素材業界では依然として環境性能のデータ整備が遅れており、この点が課題となります。

まとめ

バイオ素材は「自然が設計した分子」、化成品は「人間が設計する分子」です。両者の間には、原料特性、コスト構造、規格整備、そしてユーザー意識の面で大きな隔たりがあります。しかし、規格化、改質、ハイブリッド化といった従来の手段に加え、データを基盤とする深層学習やLCA分析などのデータドリブンなアプローチを取り入れることで、このギャップは少しずつ埋められていく可能性があるでしょう。バイオ・ペトロギャップは課題であると同時に、データを活用した新しい産業価値の源泉にもなるかもしれません。

ご関心をお持ちの方へ

バイオ素材と化成品の間にある「バイオ・ペトロギャップ」には、まだ多くの挑戦の余地があります。私たちはデータに基づく新しいアプローチでその隔たりを埋めようとしています。本テーマに関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

この記事を共有する