6PPDとその代替の行方

タイヤ材料の環境課題と技術的挑戦

2025-08-18

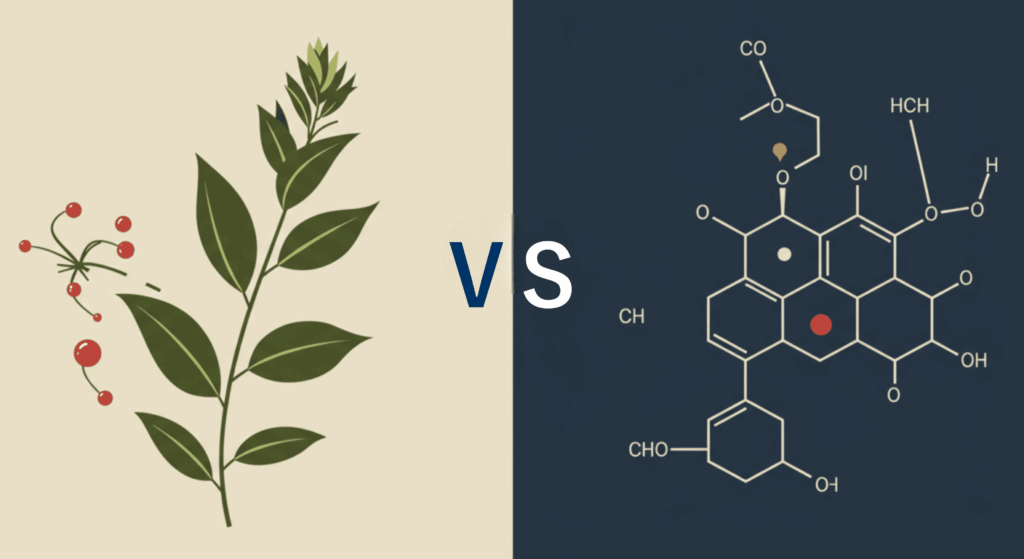

タイヤの必須添加剤である6PPDは耐久性を支えてきましたが、その分解生成物6PPD-qが環境毒性を示すことが明らかになり、規制や代替開発が急務となっています。本稿では、6PPDの課題と代替技術の最新動向を整理し、持続可能なタイヤ材料への道筋を探ります。

はじめに

自動車タイヤは、走行性能や安全性を確保するために多種多様な化学物質を配合した高度な工業製品です。その中でも「6PPD(N-(1,3-ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン)」は、酸化防止剤・オゾン劣化防止剤として長年にわたり不可欠な存在でした。ゴムは酸素やオゾンにさらされるとひび割れを起こしやすいため、6PPDはその劣化を抑え、タイヤ寿命を大幅に伸ばす役割を担ってきました。

しかし近年、この6PPDが環境中で変換される「6PPD-キノン(6PPD-q)」の毒性が明らかになり、世界的な規制・代替探索の流れが強まっています。本記事では、6PPDの環境負荷、6PPD-qによる急性毒性データ、そして代替技術の最新トレンドを整理し、今後の展望を考察します。

6PPDの環境中での変化

6PPDはタイヤ摩耗粉として道路に放出され、降雨によって河川に流れ込みます。その過程で酸化され、より安定した化合物「6PPD-キノン(6PPD-q)」に変換されます。

6PPD-qは水中で比較的安定で分解しにくく、河川や排水路に高濃度で残留し続けることが知られています。特に降雨イベントの直後に急激な濃度上昇が確認されるケースがあり、水生生物にとって致命的なリスクを生み出しています。

6PPD-qの毒性と生態影響

最も衝撃を与えたのは、北米西海岸で繰り返し報告されたサケ科魚類の大量死でした。研究の結果、6PPD-qはわずか数十ナノグラム毎リットルという超低濃度で致死的な影響を及ぼすことが分かりました。

具体的な急性毒性データ(LC50値)は以下の通りです。

| 魚種 | 試験時間 | LC50値 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ギンザケ(Coho salmon) | 24時間 | 0.041–0.095 µg/L(41–95 ng/L) | 最も感受性が高い種とされる |

| キングサーモン(Chinook salmon) | 24時間 | 約82 µg/L | ギンザケより耐性が高い |

| ニジマス(Rainbow trout) | 24時間 | 1.96 µg/L | EPA報告値あり |

| ニジマス(Rainbow trout) | 96時間 | 0.64 µg/L(EPA補正後0.296 µg/L) | 時間依存的に毒性増加 |

| ブルックトラウト | 24時間 | 0.59 µg/L | 北米在来のサケ科 |

| ゼブラフィッシュ | 96時間 | 約133 µg/L | モデル生物、耐性が比較的高い |

このように、感受性は種やライフステージによって大きく異なりますが、とりわけサケ科魚類の稚魚は極めて高感受性であり、環境中に微量存在するだけで大きな生態系被害につながることが示されています。

規制と社会的動き

この問題を受けて、各国で規制強化の動きが進んでいます。

米国EPAは2024年に6PPDを「優先的リスク評価対象物質」に指定。環境リスクの精査を進めています。

カリフォルニア州では州独自の規制検討が進み、環境団体・自治体による訴訟や政策提案も加速。

欧州化学庁(ECHA)もREACH規制の候補リストに挙げており、EU域内での使用制限につながる可能性があります。

日本でも環境省や研究機関が水環境中の実測調査を開始しており、将来的に規制議論へ発展する可能性が指摘されています。

こうした動きは、タイヤメーカーにとって「事業存続の前提条件」となるリスクであり、代替技術開発の加速を不可避にしています。

有望な代替技術の潮流

米国のタイヤ業界団体USTMA(U.S. Tire Manufacturers Association)は、主要老化防止剤6PPDが環境中で毒性物質6PPD-キノンに変化し魚類へ悪影響を及ぼす問題を受け、代替物質の検討を進めています。カリフォルニア州の規制に基づき「6PPD代替分析コンソーシアム」を設立し、60種超の候補から7種を選定。性能・安全性・環境影響を段階的に評価するロードマップを策定し、2026年の最終報告提出を目指しています。

USTMA の 6PPD 代替ロードマップ(主なマイルストーン)

| フェーズ | 主要活動 | 期限・時期 | 関連情報 |

|---|---|---|---|

| 準備/提案段階 | USTMA が DTSC(California Department of Toxic Substances Control)に 6PPD を「Priority Product」指定を要請 | 2020年12月 | 6PPD-キノン(6PPDQ)の環境毒性指摘を契機に開始 (ustires.org) |

| コンソーシアム結成 | 代替解析(Alternatives Analysis, AA)を行う Tire Manufacturers Consortium を立ち上げ | 2023年7月 | 当初 16 社で開始、その後拡大 (Tire Industry Project) |

| Priority Product 指定 | DTSC が 6PPD をタイヤ中の優先製品(Priority Product)に指定 | 2023年10月 | SCPR 下で義務的 AA の枠組みが適用される (ustires.org) |

| Stage 1(予備/初期 AA) | > 候補化合物の候補抽出(60 種以上) > スクリーニング → 約 40 種選定 > 5 種(後に改訂で 7 種)を Stage 2 候補に選定 > 初版報告を DTSC に提出 | March 2024(初版提出) (ustires.org)Revised Stage 1 提出:2024年7月 (ustires.org) | |

| DTSC 承認/Stage 2 移行 | Stage 1 レポートに対し DTSC が “Notice of Compliance” を発行 → Stage 2 に進行許可 | 2024年8月 (ustires.org) | |

| Stage 2(詳細評価フェーズ) | 候補物質の安全性・性能・環境影響評価、データギャップ埋め、代替性能の最終判断 | 年次進捗報告、最終報告期限あり | – 2025年8月19日:進捗報告提出予定 (ustires.org) – 2026年8月19日:Stage 2 最終報告提出期限 (ustires.org) |

| Beyond Stage 2 | Stage 2 結果をもとに、最終代替案の選出、実用化検証(試作・耐久性評価等)、規制適合性確認 | — | 公表されているロードマップは現時点で Stage 2 提出までが確定マイルストーンとなっており、それ以降のフェーズは「代替案の実用化・実証段階」として暗黙的に想定されている状態です (ustires.org) |

候補となっている 7 種の物質

改訂 Stage 1 レポートで候補として選ばれた 7 種は、以下の通りです。

| 候補物質 | 構造・系統 | アミンかどうか | 備考 |

|---|---|---|---|

| 7PPD(N-(1,4-dimethylpentyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine) | p-フェニレンジアミン誘導体 | アミン | 6PPDのアルキル置換異性体。構造類似性が高い。 |

| IPPD(N-isopropyl-N′-phenyl-p-phenylenediamine) | p-フェニレンジアミン誘導体 | アミン | 旧来から使われたアンチオゾナント。環境懸念あり。 |

| 77PD(N,N′-bis(1,4-dimethylpentyl)-p-phenylenediamine) | p-フェニレンジアミン誘導体 | アミン | 双方がアルキル化された PPD。高分子安定性を期待。 |

| CCPD(N,N′-dicyclohexyl-p-phenylenediamine) | p-フェニレンジアミン誘導体 | アミン | シクロヘキシル置換型。低移行性を狙った設計。 |

| グラフェン系材料(Graphene, Graphene nanoplatelets 等) | 無機炭素材料 | 非アミン | 補強材兼抗酸化期待。化学的にはアミンではない。 |

| Octyl gallate | ガレート系フェノール抗酸化剤 | 非アミン | 食品添加物でも使われる。ラジカル捕捉はフェノール性。 |

| Irganox 1520(bis(octylthio)methyl-substituted phenol) | フェノール系抗酸化剤 | 非アミン | 市販フェノール系抗酸化剤。チオエーテル基も含む。 |

技術的なアプローチの違い

6PPDを代替し得る候補は、大きく3つの系統に分類できます。

1. 改質アミン系(低毒化版)

従来型のフェニレンジアミンを改良し、6PPD-qの生成を抑える構造に設計。

例:アルキル鎖の長さや分岐を調整、フェノール保護基を導入。

長所:既存ゴム処方との互換性が高く、導入が容易。

短所:完全な無毒化は難しく、コスト増の懸念。

2. フェノール系・天然由来抗酸化剤

ヒンダードフェノール系:代表的にはBHTやIrganox系。ラジカル捕捉で酸化を遅らせる。

ポリフェノール(ガレート系):没食子酸エステルなど、植物由来の強力な抗酸化能を活用。高分子骨格と結合させ、耐揮発・耐抽出性を向上させる研究が進む。

長所:バイオ由来で環境アピールが可能。

短所:オゾン劣化防止性能はPDA系に劣るため、単独使用は難しい。

3. 物理的防護アプローチ

高度化アンチオゾンワックス:分子量分布を制御し、低温でも表面移行する性能を確保。

ナノカーボン/バイオカーボン被覆:ゴム表面に物理的バリアを形成し、酸素やオゾンの浸透を遅らせる。

官能基導入型ラバー:ポリマー鎖そのものに抗酸化基を組み込み、抽出や揮発を防ぐ。

今後の展望

6PPD代替は段階的に進むと見られます。短期的には改質PDAや低毒性併用剤が有力で、中期には天然由来ポリフェノールが商業化の候補に。長期的には添加剤依存を減らし、構造設計や自己修復材料で劣化抑制へとシフトしていく可能性があります。

短期(〜3年):改質PDA+低毒性併用剤が実用化の本命。現行レシピを大きく変えずに対応可能。

中期(3〜7年):天然由来ポリフェノールの高分子結合型が商業化候補。環境規制と「グリーン・マーケティング」を両立できる。

長期(7年以上):化学添加剤そのものを減らし、構造設計やフィラー技術、自己修復ポリマーによって劣化を防ぐ方向にシフトする可能性。

まとめ

6PPDはタイヤ性能を支えてきた陰の主役ですが、その分解生成物6PPD-qが「環境における猛毒」として認識されたことで、業界全体が難しい岐路に立たされています。

今後は、改良アミン系の現実解と、天然由来フェノールの中期的可能性、そして構造的解決を目指す長期的研究が並行して進むと見られます。規制のスピードと技術革新のスピード、両者のせめぎ合いが、次世代タイヤの姿を大きく左右することになるでしょう。

新しい老化防止剤開発に関する問い合わせ

新しい老化防止剤開発や応用検討に関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。用途開発・共同検討も承っております。

この記事を共有する