ディープラーニングが拓く素材開発の未来と、MI導入の第一歩

2025-06-03

素材開発の現場は、近年ますます複雑化しています。

製品の高性能化に伴い、求められる素材も高耐久・環境負荷の低減・軽量化・多機能化と、相反する条件を同時に満たす必要が出てきています。

これまでのように「試してみる」ことを繰り返すだけでは、時間もコストも限界に達してしまいます。

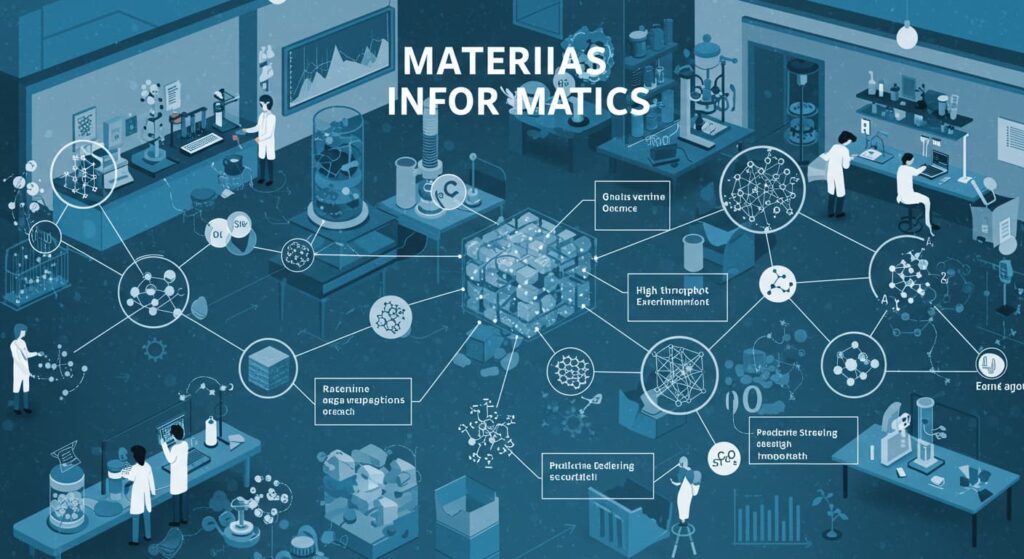

そこで注目されているのが、「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」と「深層学習(ディープラーニング)」の活用です。

深層学習(ディープラーニング)が素材開発者にもたらす現実的なメリット

MIは、過去に蓄積された素材開発のデータを活かして、新たな素材の組成や製造条件を予測・提案する技術です。

特にディープラーニングを活用すれば、より複雑な条件下でも人の直感では見抜けない相関性や設計案を導き出すことができます。

MIやAIと聞くと、研究者や技術者の中には「自分たちには遠い存在」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際にはもっと身近なところから導入が可能です。

むしろ、現場の技術者が自分たちの手で小さな一歩を踏み出すことで、開発の姿は大きく変わっていきます。

新しいアプローチ

従来の素材開発では、熟練技術者の知見や感覚が重要でした。

しかし、技術継承や属人化のリスクが常に付きまとっていました。

深層学習は、それらの「暗黙知」をデータとしてモデル化し、再利用可能な知識に変える力を持っています。

開発者目線での主なメリットは、以下のとおりです。

1. 試作回数を減らせます

これまで10〜20通り試していた配合や条件設定を、データに基づいて3〜5パターンに絞り込むことができます。

時間短縮はもちろん、材料コストの削減にも直結します。

2. 複数の性能を同時に満たす案を提案できます

「軽くて強い」「柔らかくて熱に強い」など、本来トレードオフになりやすい特性があります。こうしたトレードオフのバランスを取る案を、AIが候補として提案してくれます。

3. なぜこの結果になったのか、その“理由”も見えます

失敗に終わった配合や実験結果も、AIにとっては学習の糧になります。

ベテランの頭の中にしかなかったノウハウが、次世代の開発者にも引き継がれるかたちとなります。

4. 暗黙知や失敗データも資産化できます

失敗に終わった配合や実験結果も、AIにとっては学習の糧になります。

ベテランの頭の中にしかなかったノウハウが、次世代の開発者にも引き継がれるかたちとなります。

関連記事

MI導入の第一歩としてできること

MIやディープラーニングを使った素材開発は、特別な設備や大規模な投資を必要とするわけではありません。

むしろ、最初に必要なのは「現場の視点での整理」と「日々の業務の見直し」です。

実際に導入企業で成果を出している現場発のアクションリストです。

1. 過去の試験データを掘り起こして一覧にまとめましょう

紙の報告書、バラバラなExcelファイル、メールに埋もれた結果データ。

これらを集めて、どの配合・条件でどんな結果になったのかを一覧表にすることが、最初のステップになります。

| 配合材料

| 条件

| 測定項目

| 結果

このように、シンプルな表で十分です。

2. 記録ルールを統一しましょう

同じ特性でも単位が異なっていたり、条件の記述が人によって違っていたりすると、後々データを使いにくくなります。

チーム内で「測定項目名」「単位」「条件の書き方」を揃えることで、データが活きた資産になります。

3. 失敗データも残しましょう

うまくいかなかった試作や不合格のテスト結果も、AIにとっては「貴重な学習素材」です。

人が見れば無意味に思える情報でも、モデルにとっては重要な相関を発見する鍵になることがあります。

4. 一つのテーマに絞って試してみましょう

いきなり全ての開発テーマにMIを導入する必要はありません。

たとえば「耐熱性を上げたい」「重量を減らしたい」など、目的を一つに絞ることで結果の検証もしやすく、チーム内の理解も得やすくなります。

5. 外部ツールや無料サービスを試してみましょう

Pythonなどのプログラミングができなくても、ノーコードで使えるMIツールや、試用可能なAIシミュレーターが多数存在します。

まずは無料で試し、感触をつかんでみるだけでも大きな前進になります。

6.そのほか

データの「見える化」

グラフ化やヒートマップ表示など、目に見える形でデータを可視化することで、直感的な気づきが生まれます。

最初はPowerPointやExcelでも十分ですし、関係者の理解促進にもつながります。

他部門・他社の導入事例

すでにMIを取り入れている企業の取り組みを調べてみることで、自社に適した導入戦略が見えてくることがあります。

導入フェーズや工夫点、失敗談など、参考になる情報は意外と身近にあります。

「問い」を立てる習慣

「この性能に影響するのは何か?」「なぜこの結果になったのか?」といった問いをチームで共有し、仮説ベースでデータを使ってみることが、MI的な思考の第一歩になります。

おわりに:技術ではなく「姿勢」が成果を分けます

ディープラーニングやマテリアルズ・インフォマティクスという言葉にとらわれすぎる必要はありません。

重要なのは、データを整理し、問いを持ち、改善の種を可視化していく姿勢です。

技術はあくまで「道具」にすぎません。

そして、その道具を使いこなすのは現場の人間であり、日々素材と向き合っている開発者の皆さま自身です。

まずは一歩、小さな改善から始めてみてはいかがでしょうか。

その一歩が、これからの素材開発の可能性を大きく広げてくれるはずです

深層学習による素材開発支援

「配合と性能の関係をもっと明確にしたい」「試作の精度を高めたい」など、素材開発における課題をお持ちでしたら、まずはご相談ください。

この記事を共有する